演芸とレコードをこよなく愛する伊藤一樹が、様々な芸能レコードをバンバン聴いてバンバンご紹介。音楽だけにとどまらないレコードの魅力。その扉が開きます。

伊藤一樹(演芸&レコード愛好家)

Ep.35 / 25 Sep. 2023

今年からヒップホップを聴き始めました(詳しくはEp.33)。ハマると知識を吸収したくなり、ヒップホップに関する本をいろいろと読み漁っております。興味を持ち始めてすぐに読んだ『文化系のためのヒップホップ入門』シリーズによると、ここ数年、ヒップホップの歴史化が進んでいるとのことです。

ヒップホップは今年で生誕五十周年。この音楽およびカルチャーが、どのように生まれ、どのように変化し、どのように社会に浸透していったのか、研究と考察が進んでいるようです。そんなこともあってか、ヒップホップ・カルチャーにまつわる出版物や映像作品は増加傾向。オイラもいろいろと楽しませてもらっています。

中でも、見始めたらビビビときて止まらなくなったのが、ネットフリックス制作のドラマ『ゲットダウン』。ヒップホップ黎明期のブルックリンを舞台に、ヒスパニックの少年がラップで活躍する青春ドラマです。ヒップホップの四大要素といわれているラップ、DJ、ブレイク・ダンス、グラフィティについて、同時期に隆盛だったディスコやゲイ・カルチャーについても劇中で触れられており、アメリカのポピュラー文化を知るにはもってこいのドラマ。もちろん、ストーリーも山あり谷ありてんこ盛りで最高です。未見の方、オススメ。

ドラマの中で印象に残るシーンがありまして。ギャングのママが昔のソウル・レコードを聴いているんですが、それがラップっぽいんです。ママはそれを聴きながら主人公の仲間のDJに、「あんたたちがやるまえから、こういうのはあったんだよ」って言うんですね。

Ep.33の『オッペケペー節』同様、音楽と語りが結実した文化は、おそらくどこの国にもあったのでしょう。アメリカではヒップホップ誕生以前の19世紀頃から、語りっぽい歌い方のブルースやカントリー、1960年代にはポエトリー・リーディングなどがありました。

日本の語り音楽の歴史はさらに古く、7~8世紀頃の琵琶音楽から始まったと言われています。日本の音楽は語り物の歴史といっていいほど、古典芸能や邦楽には多数の語り物音楽があります。そんな伝統が脈々と受け継がれている、かどうかはさだかではありませんが、明治維新で音楽の欧米化が進んでからも、日本には語りモノ歌謡が多くあります。そんな中から今回は、昭和の芸人による語りモノ歌謡をご紹介しましょう。日本語ラップの元祖のような世界をお楽しみください。

まずはこちら。日本語ラップの元祖と言えばこの曲、山田邦子!

素人お笑い番組から一気にスターダムにのし上がった山田邦子。シックの「Good Times」を元にしたと思われるベース・ラインとギター・カッティングにのせて、当時の山田邦子の代表的なネタであるバスガイド漫談をたっぷりと。バックの演奏は和製ブラス・ロック・バンドのスペクトラムが務めます。ネタは面白いし、サウンドはゴキゲンにファンキー。

同じくファンキーなビートに言葉をのせたのがこちら。

ドリフの早口ことば ザ・ドリフターズ (7インチ)

『8時だョ!全員集合』の名物コーナー、少年少女合唱団でお馴染みの一曲。ウィルソン・ピケットのヒット曲「Don’t Knock My Love」のトラックに早口言葉をのせる、サンプリングというヒップホップ的な発想を元に作られています(番組内での演奏は生バンドで生放送ですが)。ヒップホップの誕生が1973年、初めてのヒップホップ・レコード、シュガーヒル・ギャングの『Rapper’s Delight』が発売されたのが1979年、全員集合の少年少女合唱団で早口言葉がはじまるのが1980年。志村けんの音楽好きは有名ですが、流行の取入れが早い!

お次は黒人ルーツとは異なる文脈の語りモノを。1970年代に語りモノで大ヒットした曲といえば、ダウンタウン・ブギウギ・バンドの「港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ」。ロリー・ギャラガー率いるテイストの「Same Old Story」風のリフにのせて、ある女をめぐる証言が語られる。歌じゃなくて語りにするという発想は、カントリー歌手ジョニー・キャッシュの語るような歌い方にインスパイアされたそうです。本家のシングル発売と同年の1975年に、上方落語家の笑福亭鶴光がカバーしています。

鶴光のかやくごはん 笑福亭鶴光 (LP)

ロック・テイスト溢れるバックの演奏はそのまま、語りをすべて大阪弁にチェンジ。それだけで、ガラっと鶴光の世界観に変わります。やっぱり落語家はセリフ回しが巧い。それにしても、大阪の言葉って、なんかロックと相性ええなと思わへんか?

そんな大阪弁の語りは、こちらでも堪能できます。

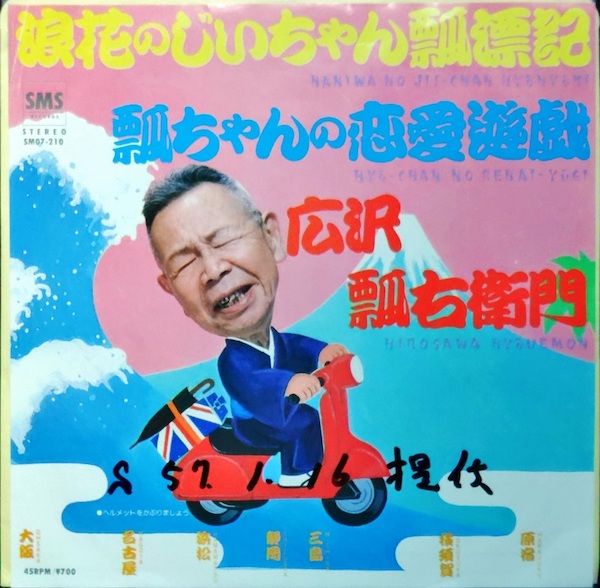

浪花のじいちゃん瓢漂記/広沢瓢右衛門 (7インチ)

浪曲師・広沢瓢右衛門が85才の時にリリースしたシングル盤。語りがあって、決めゼリフがあって、サビのフレーズがあるという、全く「港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ」と同じ構造で作られた曲です。リフもそっくり。悪声で知られる瓢右衛門のダミ声と、ロックのビートが、ホンマ相性ええと思いまへんか?

欧米ルーツもいいですが、日本人にしっくりくるのは七五調。ファンクのノリもロックのノリも好きだけど、七五調のリズム感はなぜだか落ち着きます。この日本特有のリズム感を曲にのせて聴いてみましょう。最後にご紹介するのはこの曲です。

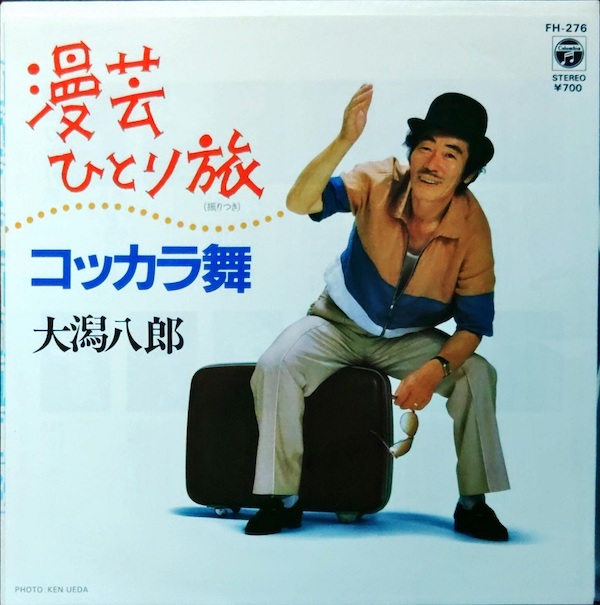

漫芸ひとり旅/コッカラ舞 大潟八郎 (7インチ)

秋田の方言を活かした漫芸で人気を博した東北のチャップリンこと大潟八郎。彼の得意ネタの一つが、七五調の言葉をリズムにのせた秋田民謡『コッカラ舞』です。通常はお囃子を伴奏にするのですが、このレコードでは甲斐靖文の編曲によるコロムビア・オーケストラの演奏をバックに唄います。和洋折衷感が楽しい一枚。

ヒップホップ聴き始めて思うのは、まずは、サウンドがかっこいい。そして次に、何を言っているかがわからない。学校で何年も英語を勉強したけど、ラップを理解するには太刀打ちできません。当たり前ですが、日本語の語りはわかりやすいし、芸人さんの語りは面白いですね。日本語ラップ前史の語りモノ歌謡、みなさまもCheck it out!

(つづく)

- Profile

- 1985年東京都東村山市出身。演芸&レコード愛好家。ジャズ・ギタリストを志し音大へ進学も、練習不足により挫折。その後、書店勤務を経て、現在はディスクユニオンにて勤務。出身地の影響からか、ドリフで笑いに目覚める。月数回の寄席通いとレコード購入が休日の楽しみ。演芸レコードの魅力を伝えるべく、2019年12月に『落語レコードの世界 ジャケットで楽しむ寄席演芸』(DU BOOKS)を刊行。

https://twitter.com/RAKUGORECORD

Our Covers #029 伊藤一樹

Our Covers

カマタヒロシ

Yo. Shinoyama

内田大樹

Iñigo Pastor

EyeTube

![Chick Corea – Someone to Watch Over Me [Gertrude Lawrence and George Gershwin]](https://eyeshadow.jp/commons/images/uploads/2024/07/chick-corea_someone-to-watch-over-me-712x400.png)

Chick Corea – Someone to Watch Over Me [Gertrude Lawrence and George Gershwin]

![United Future Organization and Abigail – Moondance (Moon Chant) [Van Morrison]](https://eyeshadow.jp/commons/images/uploads/2024/07/united-future-organization-and-abigail_moondance-712x400.png)

United Future Organization and Abigail – Moondance (Moon Chant) [Van Morrison]

![王菲 – 又繼續等 (Still Waiting) [Courtney Pine feat. Carrol Thompson / Diana Ross]](https://eyeshadow.jp/commons/images/uploads/2024/07/faye-wong_still-waiting-712x400.png)

王菲 – 又繼續等 (Still Waiting) [Courtney Pine feat. Carrol Thompson / Diana Ross]

![Cassandra Wilson – Time After Time [Cyndi Lauper]](https://eyeshadow.jp/commons/images/uploads/2024/07/cassandra-wilson_time-after-time-712x400.png)