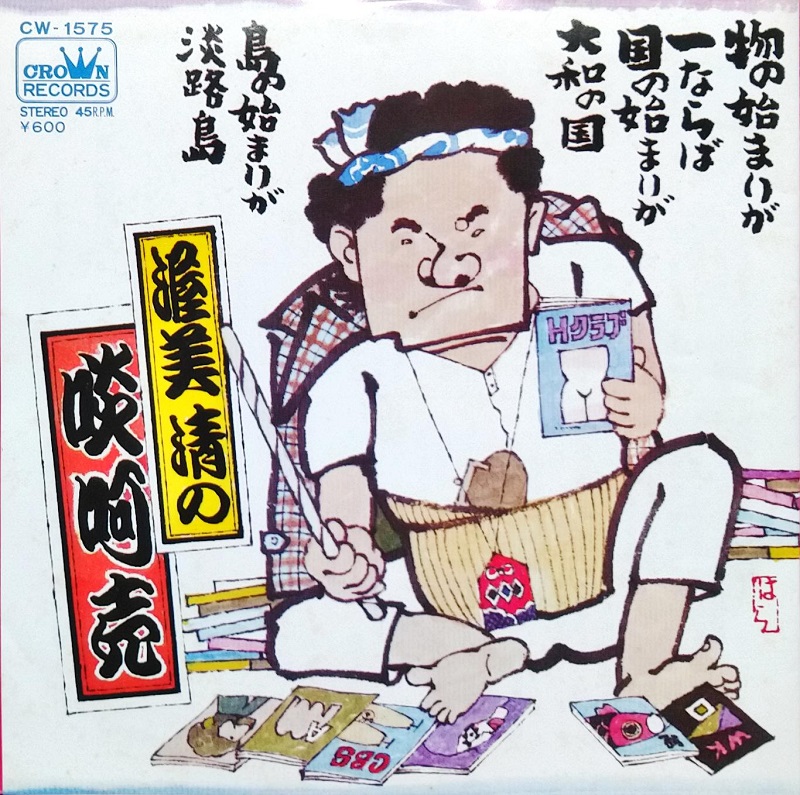

渥美清の啖呵売(7インチ)

B:渥美清の啖呵売(二)

演芸とレコードをこよなく愛する伊藤一樹が、様々な芸能レコードをバンバン聴いてバンバンご紹介。音楽だけにとどまらないレコードの魅力。その扉が開きます。

伊藤一樹(演芸&レコード愛好家)

Ep.3 / 21 Dec. 2020

もういくつ寝ると、お正月。とまあ、ありきたりな書き出しで初めてしまったが、正月とくれば、初縁日。大勢の人々が境内を行き交い、立ち並ぶ出店に足をとめ、賑やかなハレの日の気分を味わう。しかし、新型コロナウイルスが猛威を振るう中、例年のような賑わいは難しいのかな。そんなとき、我々にはレコードがある! 縁日の雰囲気だけでも、レコード聴いて味わいましょう。今回は、お祭りを盛り上げる香具師の口上を収めたレコードをご紹介。

香具師と書いて「やし」と読む。パフォーマンスや口上などの大道芸で客を寄せ、縁日の露店や路上で商売をする人たちのこと。いわゆるテキ屋、露天商です。「バナナのたたき売り」、「ガマの油売り」など、聞いたことがあるのでは。ヤクザな人たちのお仕事というイメージもありますが、啖呵売といわれる独特の売り口上は芸能としての要素も高く、地域によっては郷土芸能として保存活動も行われています。

啖呵売と聴いて真っ先に思い出すのが、映画『男はつらいよ』の寅さんこと車寅次郎。14才で親父と大喧嘩、テキ屋稼業で全国を旅する渡世人です。え、そんなの知らないよという人は、是非観てみてください。生まれ故郷の葛飾柴又や旅先で起こす珍騒動の数々。シリーズ50作を誇る、日本を代表する抱腹絶倒喜劇映画です。まずは寅さん演じる渥美清の華麗なる啖呵売を。

立て板に水の如く、淀みなくスラスラと出てくる啖呵の数々。テキ屋の寅さんは、渥美清の体に染み付いているんでしょう。

「ならんだ数字がまず一つ、物の始まりが一ならば、国の始まりが大和の国、島の始まりが淡路島、泥棒の始まりが石川の五右衛門なら助平の始まりがこのオジサン」てな具合に調子をつけて、どこで仕入れてきたんだかわからない英語の辞書を売りさばく。この文句、こうやって文字にお越して読んでみると、まるで意味のないことばかり。しかしこれが不思議なことに、リズミカルにポンポンと話すと、勢いが付き活気が出て耳に残る。こうやって道行く人の足を止め、注意を自分に引き付け、物を売っていくのです。

寅さんのように地方を転々とし、その土地々々で仕入れた商品を売る香具師を「コロビ」といいます。寅さんがよく言う「各土地々々のお兄さん、お姉さんにご厄介かけがちなる若造です」ってやつは、旅先でトラブルを起こすって事じゃなく(トラブルもよく起こしますが)、売る商品、場所の確保をその土地を取り仕切っている親分さんにお世話になっているって事。

他にも香具師にはいろいろと種類がありまして、ゴザなどの上に商品を並べて舌先三寸口八丁の口上で商売をする「サンズン」、大勢の人を集め身振り手振りと共に啖呵売をする「オオジメ」、サーカスや見世物小屋など仮設小屋や天幕を張って人を呼び込む「タカモノ」などなど。最近のお祭りや縁日では、なかなか見かけないスタイルもありますね。オイラの地元・東村山のお祭りでは、せいぜい金魚すくいやヒーローのお面、食べ物の屋台が出ているだけ。「サンズン」や「オオジメ」なんて見たことない。しかし、レコードの世界では様々な香具師たちに会えます。次はそんな一枚。

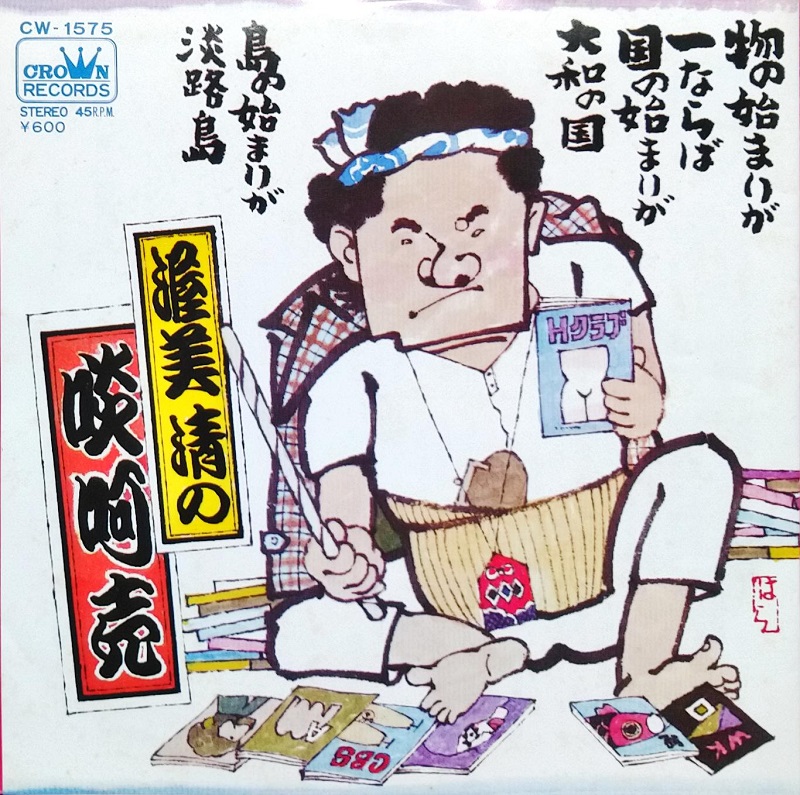

愛知県名古屋市で今も行われている大須大道町人祭。1978年の模様を収めた実況録音盤です。現在の大須大道町人祭にはパフォーマーの方の出演が多いですが、1978年当時は多くの香具師たちが出演。まだ香具師を生業とする人々が少なからず残っていました。先にあげた渥美清の啖呵売がいくら巧いとはいえ、本職は俳優。かたやこのレコードに収められているのはリアルな香具師。生々しさというか、モノを売って生活しているという切迫感が伝わってきます。啖呵を切っている場面だけでなく、お客さんとの駆け引きも収録されているので、これから香具師になろうという方は、是非参考にして下さい。もちろん、香具師になる気がない人も楽しめますよ。

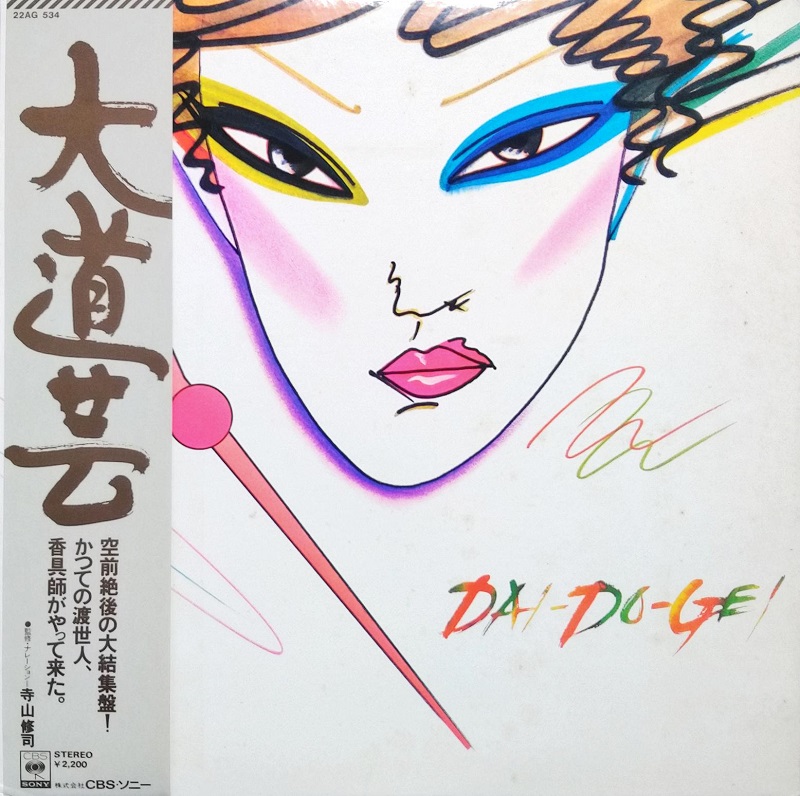

1970年頃から徐々に数を減らし始めたといわれる香具師。戦後日本の経済成長にと共に世相が変わり、時流が変わり、香具師の持つ独特なインチキ臭さは受け入れづらいものに。そんな消えゆく啖呵売や大道芸を愁い、それを自らの芸として人々を楽しませた芸人がいます。

東京は深川で生まれ、幼き頃から浅草に通い浅草を愛した坂野比呂志。17才で家を飛び出し、活弁、浅草オペラ、漫才、漫談と芸人人生を歩みます。転機が訪れたのは満州慰問からの帰国後、藤山一郎リサイタルで司会を務めていた時のこと。会場が停電になり、復旧までの時間繋ぎをすることに。カーバイドランプに照らされながら披露したのが、かつて浅草で見た香具師たちの啖呵売の数々。これが観客の大ウケし大道芸に開眼。以後、浅草奥山で発展した大道芸の数々を、自身のネタとして活動していきます。このレコードでは、キングレコードの大看板・二葉百合子を案内役に迎え、坂野比呂志が浅草で見聞きし身に付けた大道芸の数々が堪能できます。徐々に消えゆく話芸への郷愁、香具師たちがインチキ臭さと共に併せ持っていたチャーミングさ、これをあわせて昇華させ、唯一無二の芸に。このレコード発売から5年後の1982年、浅草木馬亭で行われた独演会「坂野比呂志のすべて」は、文化庁芸術祭大賞を受賞。浅草大道芸人の生き字引、「生きる文化財」として評価されるも、その後、この芸を受け継ぐ者は少なく、寄席からも縁日からも啖呵売は消えていきます。

今でも見かける縁日の露店、夜店、屋台、見世物。レコードを聴くとわかりますが、売り方も売っているものも、昔とはだいぶ違います。ああ、昔はいろんな香具師がいたんだなあ、と思いながら頬張るチョコバナナは、いつもとはちょっとだけ違った味がするとかしないとか。

(つづく)

![Charo & The Salsoul Orchestra – Let’s Spend The Night Together [The Rolling Stones]](https://eyeshadow.jp/commons/images/uploads/2024/04/charo-the-salsoul-orchestra_lets-spend-the-night-together-712x400.png)

![Bleachers – Drive [The Cars]](https://eyeshadow.jp/commons/images/uploads/2024/04/bleachers_drive-712x400.png)

![Ivan Boogaloo Joe Jones – Have You Ever Been Mellow [Olivia Newton-John]](https://eyeshadow.jp/commons/images/uploads/2024/04/ivan-boogaloo-joe-jones_have-you-ever-been-mellow-712x400.png)

![Bobby Hutcherson – The Sailor’s Song [Pages]](https://eyeshadow.jp/commons/images/uploads/2024/04/bobby-hutcherson_the-sailors-song-712x400.png)