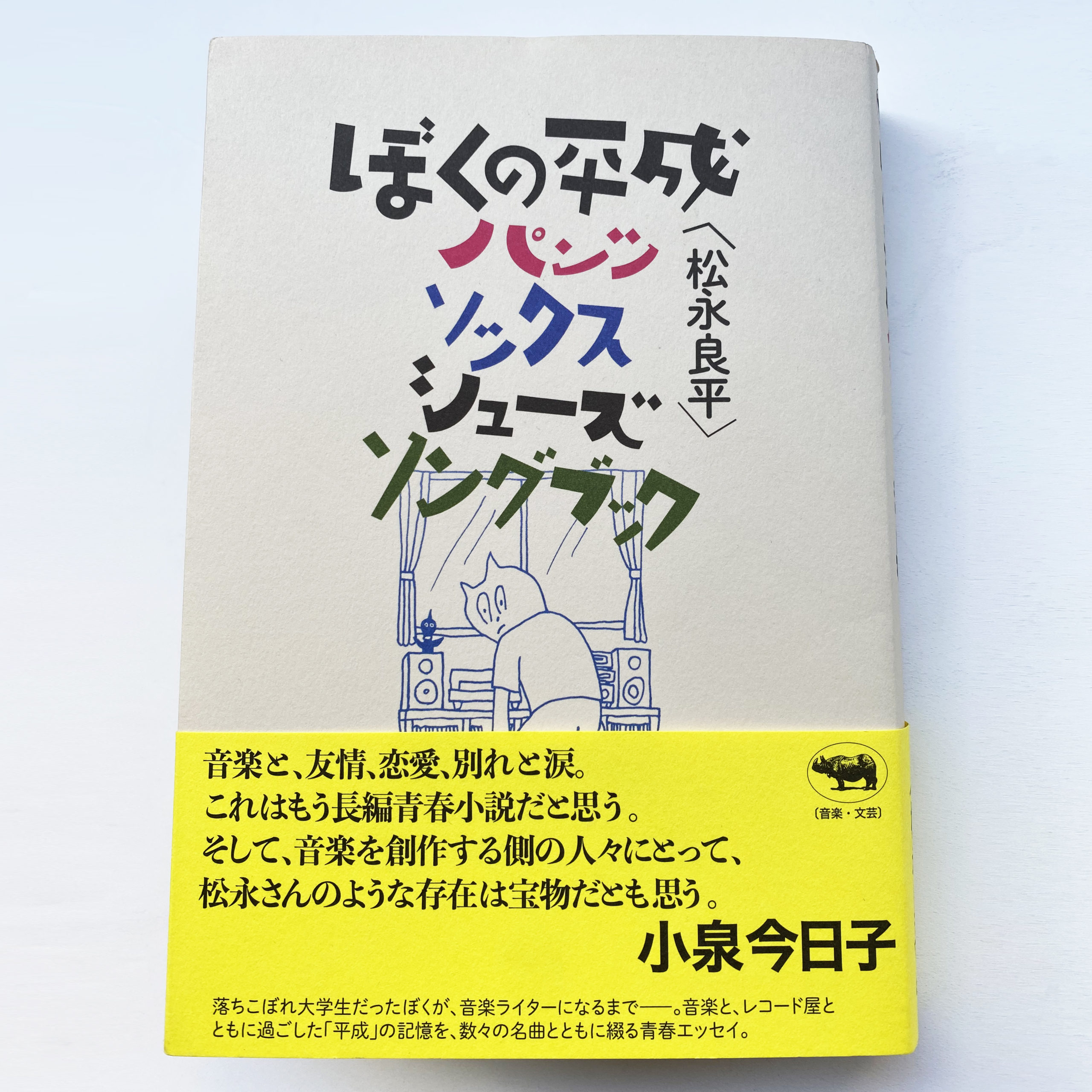

Our Covers#021に登場いただいたライター / 編集者の松永良平さんは2019年12月に自伝エッセイ『ぼくの平成パンツ・ソックス・シューズ・ソングブック』を上梓。平成を1年ごとに切り取り、その年の印象的な曲と共に自身の来し方を振り返った本作にはカヴァー曲も多く登場します。音楽好きなら思わず手が出るそんな興味深い本を書いた松永さんにロングインタビュー。

11 JAN 2020

eyeshadow (以下E): 最初に買ったレコードは覚えてますか。

松永良平 (以下M): ぼくと同世代だと最初はシングル盤という人が多いんですけど、ぼくはLPでした。『ザ・ベストテン』の影響でCharとか原田真二が好きになって、どっちかのLPをお年玉で買おうと思ったんですけど、半分お金を出してくれることになっていた弟が「ツイストがいい」って。

E: 世良公則ですね。

M: まぁ、しょうがないってことでツイストの1stになったんです。だからぼくが最初に買ったレコードは小学4年の時で世良公則&ツイストの『Twist』ですね。Charさんは「闘牛士」がいい曲だって思ったし、原田真二さんも「シャドーボクサー」と「キャンディ」が大好きでした。「てぃーんずぶるーす」「タイム・トラベル」も好き。その翌年くらいにはサザンもデビューして、好きになりました。それから聖子ちゃん。当時覚えてるのは、仲が良かった友達の家のステレオに16回転と78回転が付いてたことです。ピッチを変えていろいろ遊んでましたね。黒沢年男の「時には娼婦のように」を16とか33にして爆笑するとか。今考えればスクリュー(笑)。チップマンクスっぽく速くするのもよくやってました。

E: それからレコードは頻繁に買うようになったんですか?

M: やっぱりお金がなくて頻繁には買えないので、ラジオをずっと聴き続けていました。笑福亭鶴光の『オールナイトニッポン』を小6ぐらいから聴くようになるんです。熊本では鶴光が始まる前に、地元の《ウッドストック》っていうレコード屋さんがやっていた洋楽チャート番組があって、眠いから1回寝て、1時からの放送までに起きて身構える間にそのチャート番組を聴かなければならない。そこで英語の曲を知っていきました。その頃だとレインボーの「アイ・サレンダー」とか、ブルース・スプリングスティーンの「ハングリー・ハート」、クイーンの「フラッシュ・ゴードンのテーマ」とかですかね。ちなみに、洋楽で最初に買ったLPはクイーンの『グレーテスト・ヒッツ』でした。あと、テレビではかなぶんやさんがホストを務める『サタデー・ミュージック・スペシャル』という当時としては先駆的なPV番組が土曜の夕方にやっていて、その影響も大きかった。でも、今考えてもおかしいくらい、とにかく鶴光に熱中してましたね。結構ね、投稿してたんですよ。

E: 小6で?

M: 本名を少しだけもじったペンネームで投稿してたんですけど、すぐに地元のみんなにバレちゃった。それで、ハガキが読まれたことで2コ上の兄貴がイジられるっていうか、みんなに「お前の弟はエロだ」って言われるという(笑)。別にエロネタを投稿してた訳じゃないんですけどね。兄ともそれが元で喧嘩になるし、そんなに言われるんだったらもういいわって投稿をやめちゃって、鶴光もだんだん聴かなくなりました。

E: その時の投稿が今につながるライターの原点ですか?

M: 原点とまではいかないですけど、中学か高校くらいでは書くことを意識してたと思いますね。音楽雑誌の『ロッキング・オン』を読んでて、投稿ができるんだ、お金もらえるんだみたいな。いつかこういうのができるようになりたいし、何を書いたらいいのかなと思いながら。でも高校の時に何度か『ロッキング・オン』に投稿しましたけど1回も載りませんでした。

E: それから大学生になって、この本に出てくる話へとつながっていきます。最初《ディスクユニオン》にいらっしゃったんですね。

M: レコード屋さんでバイトしたいって中学校の頃からずっと思っていて、最初は地元のデパートのレコード・コーナーのおばちゃんに直訴しに行くんですよ、働かせてほしいって。

E: 中学生でレコード屋は早い(笑)。

M: 中2かな。そうしたらいくらなんでも中2では雇えないから高校生になってから来てねって言われて、高校になってから行ったら、いや高校生でも雇えないって(笑)。そっか、高校生はこういうところでは働けないんだとようやく知りました。東京行かなきゃしょうがないと大学に入って田舎を出たんですけど、最初は塾講師とかチラシ配りみたいなのをやっていました。そのうちレコードをいっぱい聴くにはレコード屋で働くしかないなと思って、《ユニオン》のお茶の水店の前をたまたま通りかかったときに募集してたので、ちょっとドキドキしたけど応募しました。「東京の本場のレコード店だ」って感じがあったので。88年の1月ですね、この本のエピソード(平成元年)からちょうど1年前です。でも、入ったはいいんですけど、想像してたのと全然違う雰囲気で、最初は誰ひとり話しかけてくれない。全員無視ですよ。

E: あっはは、なんか分かる。

M: 80年代は今のレコード屋さんで働いてる人達とちょっと人種が違っていて、それなりにこだわりの強い人の集まりだったので、新入りの18歳とか19歳なんかまだ認めないみたいなところがありました。最初の何日間かは階段の掃除だけなんですよ。今は違うのかもしれないけど、当時は現金を扱う仕事は2週間以上働かないと出来なくてレジも打たせてもらえなかった。最初の数日間は誰にも声もかけてもらえなくて、ひたすら貝になった気持ちで階段掃除をしてましたね。そのうち同じ日に社員希望で入ってきた人が話しかけてくれて、それがきっかけで周りとも徐々に打ち解けて、最終的にはすごく仲良くやってました。

E: 《ユニオン》にはどれぐらいいたんですか?

M: 88年に入って90年に辞めたので約3年です。辞めるときにはもうレコード屋の仕事はいいやと思って、それで喫茶店の《七つ森》でバイトを始めました。

E: レコード屋だとのめり込みすぎるから?

M: お金も使っちゃうし。《ユニオン》の従業員は中古盤を買っちゃいけないんですけど、新譜は買ってもよかったんです。バイト割で買えてました。でも、大学も留年してたし、いったんレコードの世界から離れようと思って辞めました。

E: 《ユニオン》って長続きしてる人が多いイメージがあります。

M: バイトが長くなったら社員希望を出してる人も多かったですね。《ユニオン》の仕事自体は好きでしたよ。やっぱりあそこで学んだことは大きいし、いわゆる90年代的というか渋谷系やサバービア的な価値観が訪れる前のレコード屋の雰囲気を実地で覚えておけて良かったなという気がしています。

E: その後、高円寺の喫茶店《珈琲亭七つ森》でのバイトが始まります。

M: ちょうど高円寺に引っ越した時期でもあったんで、もう高円寺から出ずに通えるのもいいなと思ったし。でも実際は料理とか喫茶店の接客の経験があるわけでもないから、当時の彼女に「どう思う?」って相談したら「やってみればいいんじゃない?」って言われて、ま、そっかみたいな感じで履歴書持って行って。ぼく以外に2人女性が面接に来る予定だったらしいんですけど、当日が台風で、大雨の中で来たのはぼくだけ。それで採用になったみたいです(笑)。

E: ここではどれくらい働いていたんですか。

M: 《七つ森》は3年くらいですね。楽しかったけど時給はすごく安かったですよ。いくら賄いとか余った食材をもらって持って帰れるとはいえこれはさすがに・・・と感じてたし、いよいよ生活が立ち行かなくなるかもしれないというピンチが訪れた時に、高田馬場のレコード店《ディスクファン》のバイトは給料がいいっていう話を聞いて。《ディスクファン》は当時とっぱらいだったんですよね。1日働いたら、その日の給料をくれるっていうシステムで、そんな店があるんだったらレコード屋でまた働くのもいいかと思って面接を受けたらOKになりました。

E: 《七つ森》から《ディスクファン》に移って・・・『週刊三角』(※1)を出していたのはその頃ですか?

M: 《七つ森》にいた頃です。

E: 見知らぬおじさんに文章を褒めてもらったエピソードが書いてありましたね。

M: 全然知らない人の意見を訊く体験はその時が初めてでした。ああそうなんだって思ったというか(笑)。そういう風に感じる人がいるんだということは覚えておきたいなと思いました。

E: そしてそこから雑誌『リズム&ペンシル』へと発展していくのですが、同時期にNRBQ(New Rhythm and Blues Quartet)のツアー・パンフレットを無償で出しますね。

M: 『リズム&ペンシル』を出したとはいえ、当時はまだ自分のことは知られてなくて。主催の方に連絡を取って、『リズム&ペンシル』の創刊号を持って行って、「こういうのを作った者です」とプレゼンしたんだと思います。「16ページぐらいで、ライブが始まる前や終わった後に読めるようなものを作ると面白いと思うんですよ」みたいな。

E: それで稼いでいこうとは思わなかったんですか?

M: バカな話ですけど、まったく思ってなかったんですよね。

E: 自腹でもいいという?

M: 『リズム&ペンシル』を出した時点で、3人で総額200万くらい借金を背負うんですけど、それがあったから多少の借金はむしろ怖くなかったというか。「ツアー・パンフレットを自腹で作ったら10万か・・・だったらいいんじゃないか」みたいなノリがあったんですよね。回収を考えたらバカすぎる話ですけど。

E: いや、凄いです。

M: 売ったらどうですかみたいなことも言われたんですけど、それよりもライブに来た人全員に読んでもらって、「どうだ!」って思って欲しいという気持ちの方が強かったんですよね。持って帰る人がいても、その場で捨てて帰る人がいても、それはタダだから自分も納得できるし。だけどなるべくは持って帰ってもらえるようなものにしたいなと、そのときは思ってましたね。単にタダ働きで良しとしてたというよりは、ちゃんと作れば認めてもらえるんじゃないか、みたいな。まあ、それもずいぶんと甘ちゃんな了見だったんですけどね。

E: 《ハイファイ・レコード・ストア》に入る平成12年前後には色んなことがあったかと思うんですけど、この本を読んで、この頃が松永さんにとっての分岐点だったのかなって感じがしました。

M: 99、2000年の頃ですよね。仕事がなくて、日雇いの派遣登録して工場に行ってましたし、一番きつかった時期ですかね。今考えればよく持ちこたえたなと思います。《ハイファイ》の店主である大江田さんが目をかけて雇ってくれたのは大きかったです。

E: 3つめのレコード屋になるわけじゃないですか。

M: そうですね。《ディスクファン》って安くて有名だったので、例えばクラシックの廉価版の中古って200円とか300円なんですけど、それを数十枚単位で買っていく客とかがいて、延々と続くレジ打ちだけで気が狂いそうになるんですけど(笑)。薄利多売を極端に突き詰めたような店だったから、一枚一枚を丁寧に売るハイファイに入って自分のモードが果たして切り替えられるのかな?っていう不安も最初はありました。でも本にも書いたように《ディスクファン》の後期にもう《ハイファイ》に顔を出し始めていて、「(ハイファイは)レコードにコメントが書いてあるのがいいな、おれも《ディスクファン》で書きたいのに」って思っていたんです。《ディスクファン》ではコメントを書いたら怒られたっていう一件があって。なので、《ハイファイ》に入ったらとにかくコメントを書こうっていう気持ちはありました。

E: 店にある全部のレコードのコメント書いてやろうっていう。

M: 書くからには全部じゃないと意味なかったんです。《ディスクファン》でコメントを書けなかったのは「コメントがないレコードは大事にされてないと思われる」という理由でした。だから、これは好きじゃないからコメントは書けないっていうのをナシにすればOKだと思ったんです。好き嫌いで書いてたら、書けることなんてすぐになくなるんですよ。それよりも、価値がないとみなされているレコードでも一度でも市場に出回り、人の手に渡ったから中古盤になっているはずだし、そこには何かしら推せる理由があると考えたほうがいい。それはぼくがレコード店で仕事を続けてきた根本に備わってきた考え方なのかもしれない。

E: アーティストとの付き合いもこの本にたくさん書かれています。特にカクバリズム系のアーティストとは接点が多いですね。

M: 先にSAKEROCKと知り合っていて、彼らがカクバリズムに入ることでそうなっていったんですね。その頃のカクバリズムって、まだYOUR SONG IS GOODとMU-STARSしかいなかったんです。でね、そこから今みたいに色んな人が増えていく流れと自分がシンクロして、繋がっていったっていうのが大きいと思います。

E: 松永さん自身がそのアーティストに興味あるからライブに行ったりして知り合っていくんですよね。

M: それが一番なんですけど、そういうのにちょっと気後れしてた時期もありました。まさに2000年代はその時期で、ライターとして仕事が軌道に乗り始め、SAKEROCKは見ていたけど、一方でレコード屋の仕事もあるし、その両立に対してちょっと揺れがあって。でも2010年、11年くらいで変わってきて、東日本大震災もあって、今起きてることを見て書き留めておくのが自分の仕事だなって思うようになった感じです。

E: 平成22年の「『自分のしたいことをしたいし、見ておくべきものをちゃんと張り付いて見届けておきたい』という決意にも似た思いになって」という箇所ですね。

M: そうそう、そうです。SAKEROCKが大きくなっていって、(星野)源くんもソロでやり始めて、バンドとしてはもう成熟した時期に、仲良く付き合ってきたけど結局大事なところをおれは見てなかったんじゃないのかなっていう思いが残ったっていうのがひとつ。もうひとつは笑い話でもあるんです。アメリカに買い付けに行った時にひどい風邪を引いちゃって。死ぬんじゃないかと思ったんですけど、結局死ななかった。とはいえ、いつこういうことがまたあるか分からないから、見れるものは見ておきたいっていう気持ちになった。そういうタイミングとちょうどceroや彼らの周辺のシーンを知ったっていうのもありますね。

E: すべてのタイミングが合っちゃったんですね。そして坂本慎太郎とも。

M: 坂本さんはゆらゆら帝国がすごく好きだったんですけど、たまたまおれが書いた原稿を読んでくれて、ソロのCDのサンプルを送ってきてくれたところから付き合いが始まるんです。ソロではライブはやらないとずっと言われていたんですが、ヨ・ラ・テンゴのライヴにハプニング的に出演してギターを弾いた現場にたまたま居合わせたり、いろいろな偶然もありました。そういう流れもあって、ライブ活動を開始したときに「これは全部見届けるのも、きっと面白いだろう」と。

E: これからも全部見ていくんですか。

M: 正確にいうと中国ツアー3公演の2公演(杭州、北京)だけ行けなかったんですけどね。まぁ全部見ると決めちゃえば簡単でスケジュールを合わせればいいだけですし。お金的には簡単じゃないですけど、そこはパンフをタダで作った時と繋がってるのかもしれないですけどね。そういう風にしてやるのが自分の普通っていうか。

E: 見続ける、見たいんだっていう気持ちがあって。

M: これも本に書いたんですけど、ヨ・ラ・テンゴに何回かインタビューしてて、アイラ(・カプラン)に言われたことがすごく後押ししてくれたっていうか、彼は「〈have to〉、必要だからやるっていうのはおれはキライで、やりたいからやってるんだ」って言ったんです。だから「やりたい、見たい」と思ってるうちはやっていいんじゃないかって。「また行かなきゃいけないのか」と思ったら、それは辞める時じゃないですかね。

E: 今はまだ全然大丈夫?

M: そうですね。周囲の協力も得つつ。可能な限り続けたいですね。

撮影:廣田達也

E: そして平成28年「終わったところからはじまる。ここから生まれるロマンはしぶとい」もいい言葉です。

M: 単純に「自分の人生も終わったな」みたいな局面がいっぱいあって(笑)。もうひとつ言えば、こういうカルチャーの世界って、勝手に周りや世間が〈このシーンはもう終わった〉みたいな言い方をして、なんか終わったことにされちゃう局面がある。でも実は全然終わってない。例えば何年か前にもヴェイパーウェイブの流行りがあって。『蒸気波要点ガイド』が自主制作で出た時に作ってた人たちに会いに行ったんですけど、「ヴェイパーウェイブって終わったって言ってる人が多いですけど」って質問したら、「私は終わったことすら知らなかったし。全然今も面白いですよ」みたいな返事だった(笑)。その後の今に至る流れを見れば彼らが正しかったことは明白で、むしろ「終わった」とか「もうイケてない」って外野から勝手に言うやつの方がアウトなんですよ。それは自分への戒めでもあります。

E: そういう意味もあったんですね。

M: あるジャンルが「終わった」とみなされると中古レコードの値段が下がりますよね。ミソもクソも一緒にして200円とか300円でバーっと並べて、売ってる人からしたら「全部一緒だよ」みたいな感じになるけど、でも実は深掘りすれば全部違っていて、むしろそういう時が最良の摂取のチャンスなので(笑)。実はそういうところから始まってるカルチャーって伝統的にかなり多いんだと思います。60年代にアメリカで起こったリバイバル・フォークっていうかリバイバル・ブルースの時も、SPレコードというメディアが終わって、二束三文でフリマとかにヴィンテージのブルースのレコードが出るようになって、そういうのを学生達が面白いって買って始まったものだし。ヒップホップもヤードセール(自宅の庭で行う不要品の販売)で、傷だらけだし、こんなの誰も聴かないからって言っていたレコードをみんなサンプリングしていたわけですからね。tofubeatsくんが言っていたブックオフの280円コーナーにどれだけ宝物が眠ってるかっていう話がlightmellowbuの本『オブスキュア・シティポップ・ガイド』とも繋がってる。そういうことはまだまだあるんだと思ってます。

E: 世の流れとか言って勝手に判断するなと。

M: 逆に「終わった」と言われ出したジャンルがあったとしたら、そこが一番堀り甲斐があるところなのでは、って。

E: 平成31年「ぐうぜんと運命はいつだって紙一重で、ひとひねりでひっくり返る」。これもいいですね。

M: 多分そういうことってみんなにも起こっているんですよ。ま、ぼくにも起こっていて。この本では割といいように書いているんですけど、悪くひっくり返ったケースもいっぱいあるんです。結局、その判断をどうするかは自分の気の持ちようっていう話かもしれないですけど。

E: 同じくあとがきには「ぼくは過去や現在からの影響なしではここまで生きられなかった」ともあります。

M: この本のタイトルはnoteで連載を始めた1月1日にもう決めてて、その時に「平成パンツ」っていうのを最初に思いついたんですけど、「あれ、パンツを履いたら靴下も履くし、靴もいるよね」って考えて、「平成パンツ・ソックス・シューズ」の部分ができた。それじゃないと外に出られないし、そうやって身に着ける、何かを身に着けるっていう行動を書いていくことになるんだろうっていうのが浮かんだんですよね。それがそういう言葉に置き換わったというか。人間ってそんな簡単に身軽にはなれないじゃないですか。むしろいつだって過去に助けてもらってるっていうのを書きたかったのかも。昔をありがたがるっていうのではなく、過去もまた現在と一緒に動いているものだってイメージです。

E: ソングブックという形で、その年の印象的な曲を軸に書いていこうっていうイメージは最初からあったんですか?

M: 何となく書き出したときに、ソングブック形式にした方が続けやすいんじゃないかと直感的に思ったんです。あと、映画化もされた『ハイ・フィデリティ』の原作を書いた作家ニック・ホーンビィに、『ソングブック』という本があるんですけど、それが好きだったから。その『ソングブック』も自由な感じのエッセイだったんで、じゃぼくもその年流行った曲とかじゃなくて、その年に紐づけられる曲、なんならその年に聴いてない曲でもいいやっていう感じで始めました。ヒット曲主体のソングブックにしなかったことが結果的にどうなのかって思ってましたけど、今のところは面白く読んでくれてるみたいなので良かったです。もしヒット曲でやったらこれは全然違う話になっちゃいますね。

E: スポティファイで本と連動したプレイリストも公開されています。自伝的な本のプレイリストっていうのは珍しいと思います。

M: あのリストは編集の林さやかさんが作ってくれました。実はぼくは選んでないんです。自分で選ばない方が読んだ人にとって押し付けがましくならないのでいいと思いました。最終的に2曲だけ差し替えてもらいましたけど。

E: そしてnoteでの連載から1年足らずで本になりました。

M: ただ、出してもらうにあたっては、お化粧は最大限にしなくてはと考えましたよ。なにしろ作者は無名だし、個人的な話が延々と続くわけじゃないですか。一応ぼくも編集者の端くれなので、そこは作戦を考えないといけないという自覚はあって。ということで、表紙は坂本慎太郎さんに描いてもらいたいし、晶文社から出るからには装丁を平野甲賀さんにやってもらいたいし、帯は小泉今日子さんに書いてもらおうって。みなさんそれぞれ縁あってのオファーだったんですけど、快諾していただいたのは嘘みたいな気分でした。本当にありがたいことです。

E: この本をもし、過去の自分に見せるとしたらいつの自分に見せたいですか?

M: どうですかね。小泉さんの帯文は、それこそ中学校の時に弟達と一緒に風呂場で「真っ赤な女の子」を歌ってたから当時のぼくが知ったらびっくりするかもしれないし、甲賀さんのフォントという意味では、大学生くらいで植草甚一さんの本を読んでいた頃の自分が「マジ!」って思うだろうし。坂本さんのイラストはそれこそ2000年代後半の自分なら「嘘でしょ?」みたいになる。その時々で反応する過去の自分がいますね。ただ、結局は、今の自分が一番嬉しいっていうのを形にした感じです。

E: ちなみにこの本の中に出てくるカヴァー曲を数えたんですが、15曲ありました。この中で一番印象的なカヴァーってどれでしょう?

M: ジョナサン・リッチマンが歌った、サム・クックの「Touch the Hem of His Garment」のカヴァーのことは覚えてますし、あとはそうですね、SAKEROCKがやった「シムーン」もいいですね。ceroの髙城くんがソロライブで歌ったyumboの「鬼火」もすごい覚えてます。どれもみんな好きな曲です。ビデオくんがライブでやってた「骸骨の花嫁」も好き。真美鳥の原曲もいい曲だし。カヴァーもそうだし、それぞれの章で選んだ曲もそう。書いてる時は「うーんどうだろう、これかな?」って選ぶんですけど、全部並べてみたら、なんだ結局おれだなって思えた。すごく不思議でしたけど。でも、読んだ人にもそれぞれのソングブックがあると思うんですよ。だから、この本はぼくのエピソードや選曲がどうこうっていうより、その人にとってのソングブックがこれきっかけで動き出す、そういうトリガーになればいいんじゃないかなと今は思ってます。

「ぼくの平成パンツソックスシューズソングブック」Cover Songs List

1. Jonathan Richman – Touch the Hem of His Garment (P44)

original: The Soul Stirrers (Sam Cook)

2. 小野瀬雅生 – レッド(P90)

original: King Crimson

3. Nilsson – Snow (P110)

original: Randy Newman

4. SAKEROCK – いかれたBaby (P125)

original: Fishmans

5. GUIRO – Magic Love (P125)

original: Fishmans

6. SAKEROCK – シムーン(P134)

original: Yellow Magic Orchestra

7. SAKEROCK – スーダラ節 (P145)

original: クレイジーキャッツ

8. (((さらうんど))) – DOWN TOWN (P190)

original: Sugar Babe

9. 永井宏「I Shall Be Released」(P199)

original: The Band

10. SAKEROCK – 時代遅れ (P213)

original: 河島英五

11. Terry Adams (NRBQ) – A Smile And A Ribbon (P219)

original: Patience & Prudence

12. Tom Ardolino (NRBQ) – This Guy (P219)

original: Burt Bacharach

13. 高木昌平 (cero) – 鬼火 (P225)

original: youmbo

14. VIDEOTAPEMUSIC – 骸骨の花嫁(P258)

original: 真美鳥

15. Hei Tanaka – SORA NO KOTOZUTE(P274)

original: PACIFIC231

撮影:廣田達也

※1:手書き手折のコピー誌。正方形の紙を斜めに折って二等辺三角形の判型。《七つ森》や高田馬場のロックバー《ジェリージェフ》に置いてもらっていた。

- Profile

- 1968年、熊本県生まれ。雑誌/ウェブを中心に記事執筆、インタビュー、CDライナーノーツ執筆など。著書『ぼくの平成パンツ・ソックス・シューズ・ソングブック』『20世紀グレーテスト・ヒッツ』、『コイズミシングル』(小泉今日子ベスト・アルバム『コイズミクロニクル』付属本)、編著『音楽マンガガイドブック』、翻訳書にテリー・サザーン『レッド・ダート・マリファナ』、ブライアン・ウィルソン『ブライアン・ウィルソン』自伝。編集担当書に朝妻一郎『ヒットこそすべて』、小野瀬雅生『小野瀬雅生のギタリスト大喰らい』、『ロック画報/カクバリズム特集号』など。

Our Covers

Yo. Shinoyama

内田大樹

Iñigo Pastor

EyeTube

![Chick Corea – Someone to Watch Over Me [Gertrude Lawrence and George Gershwin]](https://eyeshadow.jp/commons/images/uploads/2024/07/chick-corea_someone-to-watch-over-me-712x400.png)

Chick Corea – Someone to Watch Over Me [Gertrude Lawrence and George Gershwin]

![United Future Organization and Abigail – Moondance (Moon Chant) [Van Morrison]](https://eyeshadow.jp/commons/images/uploads/2024/07/united-future-organization-and-abigail_moondance-712x400.png)

United Future Organization and Abigail – Moondance (Moon Chant) [Van Morrison]

![王菲 – 又繼續等 (Still Waiting) [Courtney Pine feat. Carrol Thompson / Diana Ross]](https://eyeshadow.jp/commons/images/uploads/2024/07/faye-wong_still-waiting-712x400.png)

王菲 – 又繼續等 (Still Waiting) [Courtney Pine feat. Carrol Thompson / Diana Ross]

![Cassandra Wilson – Time After Time [Cyndi Lauper]](https://eyeshadow.jp/commons/images/uploads/2024/07/cassandra-wilson_time-after-time-712x400.png)